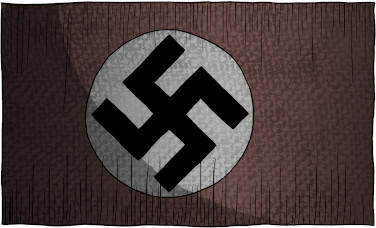

Nationalsozialismus – Ende des Rechts- und Verfassungsstaates

In den Jahren 1933 und 1934 übernehmen die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler die Macht in der Weimarer Republik. Innerhalb kürzester Zeit bauen sie die Demokratie in eine Diktatur um.

Jetzt mit Spaß die Noten verbessern

und sofort Zugriff auf alle Inhalte erhalten!

30 Tage kostenlos testenInhaltsverzeichnis zum Thema

Ende des Rechts- und Verfassungstaates

Das Ende des Ersten Weltkriegs 1918 brachte Deutschland ebenso das Ende der Monarchie. An ihre Stelle trat die erste deutsche Demokratie als sogenannte Weimarer Republik, die du sicherlich aufgrund ihrer verfassungsmäßigen Errungenschaften wie den Grundrechten oder auch dem Wahlrecht für Frauen kennst. Doch diese demokratischen Neuerungen wurden in den 1920er Jahren immer wieder auf eine harte Probe gestellt, da sich die Weimarer Republik aufgrund diverser Krisen von allen Seiten antidemokratischen Bedrohungen ausgesetzt sah. Schließlich folgte im Jahr 1933 das Ende dieses ersten deutschen Versuchs einer Demokratie. Wie konnte das passieren?

Was ist ein Rechtsstaat?

Um das Ende des Systems der Weimarer Republik und damit des Rechts- und Verfassungsstaates zu verstehen, muss zunächst geklärt werden, was ein Rechtsstaat überhaupt ist.

Ein Rechtsstaat ist das Gerüst einer jeden Demokratie. Dem staatlichen Handeln werden nach den Regeln der Verfassung und der geltenden Gesetze Grenzen gesetzt, um die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Gesetze dürfen auch nicht willkürlich erlassen werden, sondern müssen im Einklang mit der Verfassung sein und von unabhängigen Gerichten geprüft werden. Charakteristisch für den Rechtsstaat ist also die Gewaltenteilung, die dafür sorgt, dass sich die Macht nicht auf eine einzige staatliche Instanz oder gar eine einzelne Person konzentrieren kann. Durch die Verfassung und die Gewaltenteilung sollen die Grundrechte der Menschen vom Staat garantiert, geachtet und geschützt werden.

Herausforderungen an die Freiheit – Bedrohung der Demokratie

Diese demokratische Funktionsweise des Staates wurde unter den Nationalsozialisten systematisch abgeschafft. Wirtschaftskrisen, Unerfahrenheit mit der Demokratie und juristische Lücken der Verfassung forderten die Weimarer Republik heraus. Sie garantierte den Menschen zwar mehr Freiheiten, als sie beispielsweise im Kaiserreich (1871–1918) genossen, konnte aber auch keine befriedigende Antwort auf die dringenden Fragen der Zeit liefern. Das verunsicherte viele Menschen, die sich beispielsweise nach der Hyperinflation von 1923 oder der Weltwirtschaftskrise von 1929 in ihrer Existenz bedroht sahen. Diese Ängste wussten die Nationalsozialisten für ihre Propaganda auszunutzen. Sie verklärten kurzerhand die Weimarer Republik – und damit den Rechts- und Verfassungsstaat – für unfähig, im Sinne der Menschen zu handeln und inszenierten sich als einfache Lösung für komplexe Probleme. Mit energischer Propaganda nach innen und nach außen hatte die NSDAP, die Partei der Nationalsozialisten, unter der Führung ihres Parteivorsitzenden Adolf Hitler mehr und mehr Wählerstimmen für sich gewinnen können. Bei den Reichstagswahlen von 1930 war sie bereits die zweitstärkste Partei nach der SPD.

Der Nationalsozialismus hebelt Recht und Verfassung aus

Die Zeit des Nationalsozialismus begann mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Ab diesem Zeitpunkt zeichnete sich immer mehr ab, dass die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei die einzige zugelassene Partei in Deutschland werden sollte. Folgende Daten gehören zu den wichtigsten Ereignissen der NS-Zeit:

- 30.01.1933 Ernennung Hitlers zum Reichskanzler

- 23.03.1933 Ermächtigungsgesetz

- 02.08.1934 Hitler ist „Führer und Reichskanzler”

- 15.09.1935 Nürnberger Gesetze

- 09.11.1938 Reichspogromnacht

- 01.09.1939 Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen

- 20.01.1942 Wannsee-Konferenz

- 20.07.1944 Attentat auf Hitler

- 08.05.1945 bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht

Um ihre Vormachtstellung in Deutschland zu festigen, bauten die Nationalsozialisten den Rechts- und Verfassungsstaat systematisch nach ihren totalitären Vorstellungen um. Ein totalitärer Staat ist das Gegenteil des Rechtsstaates und ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er – oftmals sehr aggressiv – in jeden noch so privaten Lebensbereich der Bürgerinnen und Bürger vordringt. Sie stehen dann unter totaler Kontrolle des Staates, ihre Rechte und Freiheiten werden nicht geschützt, sondern in den meisten Fällen abgeschafft und Minderheiten werden oft verfolgt, diskriminiert und sehen sich im Extremfall auch Vernichtungsbestrebungen ausgesetzt. Da man alle Befugnisse in die Hände des totalen Systems gelegt hat, gibt es folglich auch keine funktionierende Gewaltenteilung mehr.

Als die Nationalsozialisten 1933 dann an die Macht kamen, wurde unter ihnen das Parlament als selbständiges Gremium Stück für Stück ausgeschaltet und ein totalitäres System installiert. Durch das Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 beispielsweise bekam Hitler die alleinige gesetzgebende Gewalt zugesprochen und konnte auch verfassungswidrige Gesetze ohne Zustimmung des Reichspräsidenten verabschieden. Mitte 1934 war die sogenannte Machtübernahme Hitlers und der NSDAP endgültig abgeschlossen. Am 2. August 1934, direkt nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, gab sich Adolf Hitler selbst die Titel „Führer und Reichskanzler”. Diesen Titel ließ er sich am 20. August 1934 in einer inszenierten Volksabstimmung noch einmal bestätigen.

In den folgenden Jahren wurde Deutschland vom Rechtsstaat zum totalitären „Führerstaat” umgebaut. Dadurch begann auch die systematische Entrechtung und Verfolgung von Minderheiten und Andersdenkenden, hier vor allem der Juden. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 hatte Hitler eine juristische Grundlage für die antisemitische Ideologie der Nationalsozialisten geschaffen. Gleichzeitig wurde die Presse gleichgeschaltet, abweichende Meinungen und Grundhaltungen unter Strafe gestellt, die Opposition abgeschafft oder inhaftiert und Menschen, die nicht in das System passten, wurden in Arbeits- und Konzentrationslager überführt. Es gab weder eine Gewaltenteilung noch demokratische Prozesse: Das totalitäre System war etabliert, der Rechtsstaat abgeschafft. Die Folgen dieser Entwicklung waren der Zweite Weltkrieg und der damit einhergehende Holocaust, das wohl dunkelste Kapitel der gesamten Menschheitsgeschichte.

Alle Videos und Lerntexte zum Thema

Videos und Lerntexte zum Thema

Nationalsozialismus – Ende des Rechts- und Verfassungsstaates (2 Videos, 10 Lerntexte)

Alle Arbeitsblätter zum Thema

Arbeitsblätter zum Thema

Nationalsozialismus – Ende des Rechts- und Verfassungsstaates (2 Arbeitsblätter)

Beliebteste Themen in Geschichte

- Alexander der Große

- Marie Antoinette

- Ermächtigungsgesetz

- Karl Der Große

- George Washington

- Katharina Die Große

- Französische Revolution

- Versailler Vertrag

- Stalin

- Hitler Geburtstag

- Wallenstein

- Martin Luther

- Vormärz

- Warschauer Pakt

- Paul Von Hindenburg

- Elizabeth Bowes-Lyon

- Weimarer Verfassung

- Watergate-Affäre

- Wiener Kongress

- Absolutismus

- Wer war Konrad Adenauer

- Vietnamkrieg

- Frauen In Der Französischen Revolution

- Gewaltenteilung

- Dolchstoßlegende

- Industrielle Revolution

- Deutscher Bund

- Ende 2. Weltkrieg

- Gründung Brd

- Gaius Julius Caesar

- Josef Stalin

- Oktoberrevolution

- Martin Luther King

- Mittelalterliche Stadt

- Queen Victoria

- Imperialismus

- Schwarzer Freitag

- Soziale Frage

- Was bedeutet Gleichschaltung

- Dante Alighieri

- Wannseekonferenz

- Verfassung 1871 Vorteile Nachteile

- Kapp-Putsch

- Erfindungen Industrialisierung

- Wollt Ihr Den Totalen Krieg

- Reichstagsbrand

- Hindenburg Zeppelin

- Nationalsozialismus

- NS Ideologie

- Puritaner

"Gleichschaltung" der deutschen Bevölkerung in der NS-Zeit

"Gleichschaltung" der deutschen Bevölkerung in der NS-Zeit

1923–Hitlerputsch

1923–Hitlerputsch