Formale Merkmale: Erzählperspektive in epischen Texten

Es gibt verschiedene Formen des Erzählens in epischen Texten. Anhand der Perspektive des Erzählers kann man unterscheiden, ob es sich um einen Ich-Erzähler oder um einen Er-/Sie-Erzähler handelt. Zudem kann ein Erzähler auktorial, personal oder auch neutral erzählen.

Inhaltsverzeichnis zum Thema

- Der Erzähler in epischen Texten – was ist das eigentlich?

- Erzählperspektiven: Ich-Erzähler und Er-/Sie-Erzähler

- Der personale Erzähler

- Der auktoriale Erzähler

- Der neutrale Erzähler

Der Erzähler in epischen Texten – was ist das eigentlich?

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es in epischen Texte wie beispielsweise Kurzgeschichten, Novellen oder Romane immer jemanden gibt, der erzählt? Für diese erzählende Instanz gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel kann man von einer Erzähl- oder Vermittlungsinstanz sprechen oder auf Begriffe wie Erzählfunktion und Erzählstimme zurückgreifen. Keine Angst, diese verschiedenen Begriffe müssen dich nicht verwirren! Letztlich stehen alle aufgeführten Bezeichnungen für dasselbe: Ein vom Autor geschaffenes Wesen, das dafür sorgt, dass du als Leser die fiktive Welt des jeweiligen Textes auf eine bestimmte Weise wahrnimmst. Das ist der erste wichtige Punkt, den du dir unbedingt merken solltest: Der Erzähler ist eine vom Autor geschaffene Instanz, sprich er ist nicht mit dem Autor identisch und du darfst den Autor und den Erzähler nicht miteinander gleichsetzen! Vielmehr kannst du dir den Erzähler als eine Vermittlungsinstanz zwischen dem Autor und der Leserschaft vorstellen.

Erzählperspektiven: Ich-Erzähler und Er-/Sie-Erzähler

Obwohl jeder epische Text eine Erzählinstanz aufweist, ist Erzähler nicht gleich Erzähler. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ein Erzähler gestaltet werden kann, hierbei spricht man von unterschiedlichen Erzählperspektiven. Zuerst solltest du dir die Frage stellen, aus welcher Sicht der Erzähler die fiktive Welt vermittelt. Hierbei kann man zwischen der Perspektive des Ich-Erzählers und der Perspektive des Er-/Sie-Erzählers unterscheiden. Um diese Unterscheidung besser verstehen zu können, solltest du dir die folgenden Textbeispiele aus Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ und „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink ansehen:

Beispiel 1 – Bernhard Schlink: Der Vorleser

Als ich fünfzehn war, hatte ich Gelbsucht. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich.

Beispiel 2 – Theodor Fontane: Effi Briest

Es war schon heller Tag, als Effi am anderen Morgen erwachte. Sie hatte Mühe, sich zurechtzufinden. Wo war sie? Richtig, in Kessin, im Hause des Landrats von Innstetten, und sie war seine Frau, Baronin Innstetten.

Was fällt dir beim Lesen dieser beiden Textbeispiele auf? Worin unterscheiden sich die Erzählperspektiven? Richtig, in dem ersten Beispiel wird aus der Ich-Perspektive erzählt, wohingegen die Schilderungen im zweiten Textbeispiel aus der Er-/Sie-Perspektive erfolgen. Und was bedeutet das für die verschiedenen Erzähltypen?

Wie du dir sicher schon gedacht hast, zeichnet sich der Ich-Erzähler dadurch aus, dass Schilderungen aus der Ich-Perspektive erfolgen. Das kannst du ganz leicht daran erkennen, dass in der 1. Person Singular – selten auch in der 1. Person Plural, wenn sich der Erzähler zu einer Gruppe zählt – erzählt wird. Du wirst in Texten mit einem Ich-Erzähler demnach häufig Formen des Personalpronomens ich (mir, mich) finden, wie es auch in unserem ersten Textbeispiel der Fall ist:

Als ich fünfzehn war, hatte ich Gelbsucht. […] Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich.

In der Regel ist der Ich-Erzähler eine Figur, die selbst in der Handlung des jeweiligen epischen Textes vorkommt und folglich alle Geschehnisse aus der eigenen subjektiven Perspektive schildert. Und was ist mit dem zweiten Textbeispiel? Gut kombiniert! Dieser Text wird aus der Perspektive eines Er-/Sie-Erzählers geschildert. Ähnlich wie bei dem Ich-Erzähler kann man den Er-/Sie-Erzähler daran erkennen, dass in der 3. Person Singular erzählt wird. Sieh dir hierzu noch einmal das zweite Textbeispiel an:

[…] Sie hatte Mühe, sich zurechtzufinden. Wo war sie? Richtig, in Kessin, im Hause des Landrats von Innstetten, und sie war seine Frau, Baronin Innstetten.

Um ganz sicher zu gehen, dass du die Unterscheidung zwischen dem Ich- und dem Er-/Sie-Erzähler richtig verstanden hast, kannst du das zweite Textbeispiel so umformulieren, als hätte Theodor Fontane Effi Briest aus der Sicht eines Ich-Erzählers geschrieben – jetzt ist der Unterschied auf jeden Fall klar, oder?

Nachdem sich der Autor eines Textes für einen Ich- oder einen Er-/Sie-Erzähler entschieden hat, kann er noch auf weitere Gestaltungsmöglichkeiten zurückgreifen. Beispielsweise hat er die Wahl, ob er einen auktorialen, neutralen oder personalen Er-/Sie-Erzähler als Vermittler seiner Geschichte einsetzen möchte.

Der personale Erzähler

Der personale Erzähler zeichnet sich dadurch aus, dass er alle Geschehnisse und Handlungen innerhalb der fiktiven Welt aus der Sicht einer bestimmten Figur schildert. Das bedeutet gleichzeitig, dass der personale Erzähler nur über das Wissen der Figur verfügt, aus deren Perspektive er erzählt. Auch bezüglich zeitlicher und räumlicher Sprünge im Erzählen sind dem personalen Erzähler durch die Bindung an die Sichtweise einer konkreten Figur Grenzen gesetzt. Weiterhin ist es dem personalen Erzähler nicht möglich, das Innenleben, also unausgesprochene Gefühle und Gedanken, anderer Figuren zu schildern oder zu kommentieren. Als Sonderfall dieser Erzählform gibt es die sogenannte Multiperspektive, bei der ein personaler Erzähler zwischen den Perspektiven verschiedener Figuren wechselt und somit abwechselnd aus unterschiedlichen figurengebundenen Blickwinkeln erzählt.

Der auktoriale Erzähler

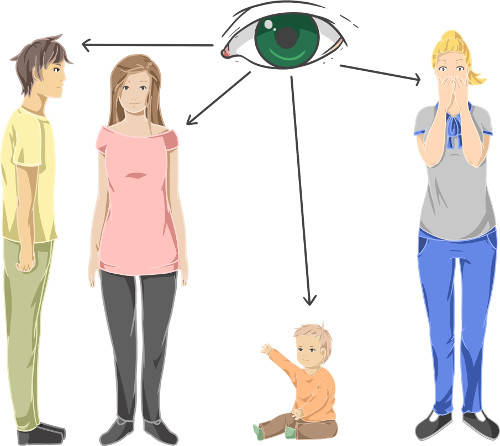

Der auktoriale Erzähler wird auch als allwissender Erzähler bezeichnet. Diesen Erzähltyp kannst du dir als eine Art Erzähl-Gott vorstellen, der auf einer Wolke über der fiktiven Welt eines Textes schwebt und alles überblickt. Durch diese besondere Position ist es dem auktorialen Erzähler möglich, zeitlich und räumlich ungebunden zu erzählen, indem er beispielsweise Vorausdeutungen über Geschehnisse macht, die die Figuren innerhalb der Handlung nicht einmal erahnen können. Der auktoriale Erzähler verfügt somit über mehr Wissen als die Figuren in der fiktiven Welt, er ist im wahrsten Sinne des Wortes allwissend und hat darüber hinaus die Möglichkeit, den Leser direkt anzusprechen. In solchen Erzählerkommentaren bewertet der auktoriale Erzähler häufig Situationen oder Figuren eines Textes, er kommentiert Geschehnisse und kommuniziert über Meinungsäußerungen direkt mit dem Leser. An dieser Stelle solltest du dir noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass der Erzähler eines Textes nicht mit dem Autor gleichzusetzen ist.

Der neutrale Erzähler

Die letzte Erzählform, die es zu unterscheiden gilt, ist der neutrale Erzähler. Der neutrale Erzähler beschreibt alle Geschehnisse und Handlungen der fiktiven Welt ganz sachlich und beschränkt seine Schilderungen auf Dinge, die von außen sichtbar sind. Der neutrale Erzähler hat somit keinen Zugang zu Gefühlen und Gedanken der Figuren der fiktiven Welt. Auch Wertungen und Kommentare sowie die direkte Ansprache des Lesers wirst du bei diesem Erzähltyp nicht vorfinden, denn wie die Bezeichnung bereits verrät, bleibt diese Form des Erzählers stets neutral und wertungsfrei.

Alle Videos und Lerntexte zum Thema

Videos und Lerntexte zum Thema

Formale Merkmale: Erzählperspektive in epischen Texten (1 Video, 1 Lerntext)

Alle Arbeitsblätter zum Thema

Arbeitsblätter zum Thema

Formale Merkmale: Erzählperspektive in epischen Texten (1 Arbeitsblatt)

Beliebteste Themen in Deutsch

- Präteritum

- Perfekt

- Präsens

- Artikel

- Subjekt

- Plusquamperfekt

- Umlaute

- Satzbau Deutsch

- Bestimmte Und Unbestimmte Artikel

- Satzzeichen – Übungen

- Buchvorstellung Planen

- Pronomen Grundschule

- Selbstlaute, Doppellaute Und Umlaute Erkennen

- Was Ist Ein Subjekt

- Possessivpronomen

- Anapher

- Gedichtanalyse

- Gedichtinterpretation Schluss

- Prädikat

- Woyzeck Zusammenfassung

- Konjunktiv I

- Denotation, Konnotation

- Wortarten

- Metapher

- heute Morgen

- Desweiteren oder des Weiteren

- als oder wie

- Komma vor oder

- Sowohl als auch - Komma

- Zu guter letzt

- Seit oder seid

- sodass oder so dass

- Bilderrätsel

- Komma vor aber

- Zu hause oder zuhause

- am besten groß oder klein

- bis auf weiteres

- einzige oder einzigste

- Komma vor wie

- Komma vor und

- morgens

- nochmal oder noch mal

- Rhetorische Frage

- Komma vor als

- Theodor Fontane

- folgendes groß oder klein

- weder noch Komma

- morgen groß oder klein

- nach Doppelpunkt groß oder klein

- Komma vor um

Erzählperspektiven – Überblick

Erzählperspektiven – Überblick