Intensität von Licht – Zeigerformalismus und Interferenz

in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues

Thema lernen in nur 12 Minuten?

-

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.

92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -

5 Minuten üben

5 Minuten üben

Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.

93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.

94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Grundlagen zum Thema Intensität von Licht – Zeigerformalismus und Interferenz

In diesem Video erfolgt der Einstieg in verschiedene Lichtmodelle mit der Darstellung ihrer Hierarchie. Ausgehend von der Quantenelektrodynamik werden Wellen- und Teilchenmodell sowie die geometrische Optik eingeordnet. Weiterhin tritt in der Hierarchie ein selten benutztes Modell auf: der Zeigerformalismus der auf R. FEYNMANN. zurück geht. Mit diesem Konzept lassen sich z.B. neben den Lagen der Maxima und Mininima die Intensitätsverteilung bei der Interferenz beschreiben. Grundlage des Modells ist die Darstellung von Lichtwegen mit Hilfe von rotierenden Zeigern. Deren Bearbeitung ergibt als Ergebnis die Wahrscheinlichkeit, in einem Empfänger an bestimmten Orten Photonen zu erhalten. Mit Hilfe von in diesem Video beschriebenen Rechenregeln erhält man so die Intensitätsverteilung bei der Interferenz am Doppelspalt.

Transkript Intensität von Licht – Zeigerformalismus und Interferenz

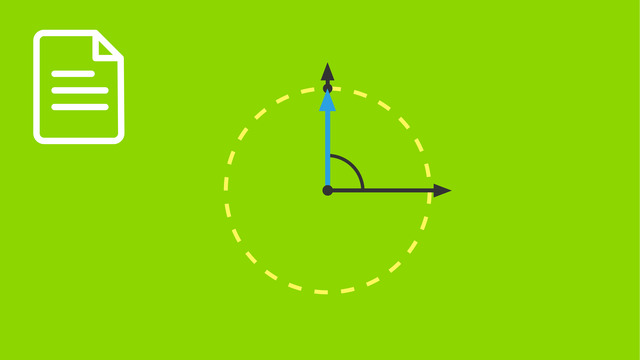

Hallo und herzlich willkommen bei einem Video von Doktor Psi. Wir beschäftigen uns heute mit einigen Lichtmodellen. Und dabei lernen wir ein neues Modell kennen: den Zeigerformalismus. Die Anwendungen von Zeigern in der Physik ist ja bekannt, sicherlich auch aus dem Bereich der Wechselstromtechnik. Aber in diesem Video werden wir Zeiger benutzen, um die Intensität von Licht zu beschreiben. Nun, wir wollen mal sehen, was es damit auf sich hat. Du kennst sicher die geometrische Optik. Dort werden Phänomene der Lichtausbreitung mit Hilfe des Lichtstrahlmodells beschrieben. Und dann hast du im weiteren Verlauf des Physikunterrichts sicherlich die Phänomene mit der Wellenoptik behandelt, also mit dem Wellenmodell des Lichts. Nur zur Erinnerung: Bei diesem Modell spielte das huygenssche Prinzip eine wichtige Rolle. Erinnere dich: Jeder von einer Welle getroffene Punkt ist Ausgangspunkt einer neuen Elementarwelle. Nun, dann hast du sicherlich das Teilchen- beziehungsweise Photonenmodell für Licht kennengelernt. Mit dem Wellenmodell konnte zum Beispiel die Wechselwirkung von Licht mit Materie nicht beschrieben werden, mit dem Photonen- und Teilchenmodell sicher. Eine wichtige Aussage war in diesem Modell, dass das Licht eben aus Photonen besteht. Und die beiden letzten Modelle führten zum sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Kurz gefasst war seine Aussage, dass das Experiment darüber entscheidet, mit welchem Modell die Phänomene, die beobachtet werden, am besten zu beschreiben sind. Hier in diesem Bild hast du eine Hierarchie der Lichtmodelle. Dabei ist zum Beispiel zu sehen, dass ein Modell, zum Beispiel die Wellenoptik die geometrische Optik enthält. Das wiederum bedeutet, dass alle Phänomene, die mit dem Lichtstrahlmodell beschrieben werden können, auch mit dem Wellenmodell erklärt werden können. Nur nicht umgekehrt. Während das Wellenmodell und das Photonenmodell unterschiedliche Verhaltensweisen des Lichts beschreiben, existieren sie, ja, gewissermaßen nebeneinander. Erinnere dich an diesen Welle-Teilchen-Dualismus. Und dann sehen wir noch bei dieser Abbildung, dass die Quantenelektrodynamik die Phänomene umfasst. Und das ist schließlich eins der großen Ziele der Physik: eine allgemeingültige Theorie. Und dann fragst du dich sicher, was da noch steht? Der Zeigerformalismus. Den wir ja auch hier schon gesehen haben. Und gleichzeitig siehst du, an welcher Stelle der Hierarchie diese Beschreibungsweise des Lichts steht. Genau dieses Formalismus soll im Folgenden erklärt werden. Und nur so viel sei schon angemerkt, dass es ein recht abstraktes Modell ist und auf den Physiker Richard Feynman zurückgeht. Und das Modell erklärt nicht das Wesen von Licht, also ob Welle oder Teilchen, nein, es können optische Phänomene auf eine neuartige Weise dargestellt werden. Nun also zum Zeigerformalismus. Das allgemeine Ziel ist es, Beugungsphänomene mit der Intensitätsverteilung zusammen auf einem Schirm darzustellen, so, wie du es hier in dieser Abbildung siehst. Bei den üblichen Methoden werden zwar die Lage von Maxima beziehungsweise Minima dargestellt, nicht jedoch die Intensitätsverteilung. Und für unser Zeigerkonzept gelten folgende Regeln. Und diese Regeln zur Berechnung der Lichtintensität lauten, also erstens: Zeichnung von Zeigern gleicher Länge für die Lichtwege. Zweitens: Drehung der Zeiger im Uhrzeigersinn entsprechend der Weglänge als Vielfache von Lambda, der Wellenlänge. Und schließlich die Vektoraddition der Zeiger. Und was daraus folgt, ist dann das Quadrat der resultierenden Zeiger ergibt die Wahrscheinlichkeit, im Empfänger ein Photon zu erhalten. Und nun soll beispielhaft die Intensitätsverteilung auf einem Schirm hinter einem Doppelspalt ermittelt werden. Also es werden Lichtwege, hier siehst du dieses Modell, zwei Spalte und Lichtwege, werden zwei Lichtwege w1 und w2 zwischen einer Quelle Q und einem Empfänger E betrachtet. Wobei hier der Fall dargestellt ist, das Q und E auf der gleichen Achse, auf der optischen Achse liegen. Wir haben hier noch Indizes für den allgemeinen Fall angebracht, nämlich wenn jetzt Q und E nicht auf der optischen Achse liegen, dann kann man dieses Modell natürlich auch verwenden. Und für jeden der Lichtwege wird nach dem Zeigerkonzept die Zeigerdrehung berechnet. Ich habe das mal in einem Modell hier angebracht. Die Zeiger starten hier etwa um drei Uhr. Und wenn Q und E auf der optischen Achse liegen, so kommen die Zeiger in E zur Deckung. Also wenn sie jetzt zum Beispiel einmal rumlaufen, kommen die beiden Zeiger, wir sehen hier zwei Zeiger, einmal Farbe Rot und einmal Blau. Und die kommen hier zur Deckung. Und wenn wir nach den Regeln vorgehen, müssen sie an dieser Stelle, wenn sie dort bei E erscheinen, addiert werden, dann gibt das hier einen Zeiger mit der doppelten Länge. Wenn jetzt die Zeiger etwas weiter gedreht werden und sie beschreiben unterschiedlich Lichtwege, dann ist es natürlich so, dass die Zeiger nicht an der Stelle E zur Deckung kommen, sondern einen gewissen Winkel einschließen. Und dann muss die Zeigeraddition so erfolgen, wie du es vielleicht vom Kräfteparallelogramm erkennst oder kennst: Die Zeiger werden verlängert und die Diagonale gebildet. Dann erhalten wir den Summenvektor als Diagonale. Und du kannst hier unschwer erkennen, dass dann in dem Falle der resultierende Zeiger nicht dieselbe Länge hat wie vorher, wenn nämlich die Zeiger gleich lang sind und den Winkel Null einschließen, dann gibt es hier einen resultierenden Zeiger, der etwas länger ist. Die Berechnung erfolgt nach relativ einfachen Regeln. Du hast diese Regeln hier noch im Bild. Und wenn du diese Regeln dir anguckst und dazu noch das Bild unseres Modells, dann kann man sich vorstellen: Wenn Q und E auf der gleichen Achse liegen und die Wege w1 und w2 auf der Seite von Q betrachtet werden, dann sind sie gleich lang. Dann sind-, ist also ein symmetrischer Vorgang zu betrachten. Und dann können wir alles, was auf der Q-Seite unseres Doppelspalts liegt, vernachlässigen. Wir brauchen also bloß die Seite, die auf dem Empfänger liegt. Die Seite betrachten wir jetzt speziell. Und wir berechnen die Lichtwege und auch die Drehwinkel. Die Lichtwege werden nach dem Pythagoras berechnet. Du siehst hier die Formel w1 gleich Wurzel aus den Quadraten der x- und y-Abstände, für w2 analog, mit unterschiedlichen Indizes. Wenn wir die Drehwinkel berechnen wollen, dann gucken wir uns mal dieses Modell an. Und du siehst, hier sind zwei unterschiedliche Lichtwege dargestellt. Und das führt natürlich zum Schluss dazu, dass wir, wie bei unserem Modell, einen Winkel zwischen den beiden Zeigern beobachten können. Und dieser Winkel kann berechnet werden, indem man die entsprechenden Reste, die auf dieser Abbildung zu sehen sind, berücksichtigt, zusammen mit der Wellenlänge, und erhält man dann die Winkel Phi Eins und Phi Zwei. Dann werden die entsprechenden Komponenten der Zeiger, deren Länge auf Eins normiert ist, gebildet. Das sind die Wert x z1, x z2 und yz1 und yz2. Und die Werte, die entsprechend die Länge s1, dargestellt als Kosinus und Sinus der entsprechenden Winkel. Dann werden die Komponenten addiert. Was da entsteht, siehst du hier. Und es wird schließlich der Betrag gebildet. Das Ganze ist eine recht aufwändige Geschichte, denn das muss nun für viele Punkte E eines Empfängers betrachtet werden. Ja, soweit die Berechnung der relativen Intensität mit dem Zeigerformalismus. Diese Abbildung zeigt das Ergebnis unserer Berechnung mit Hilfe des Zeigerformalismus bei der Berücksichtigung von zwei Lichtwegen bei einem Doppelspalt und das Ergebnis siehst du hier: die Intensitätsverteilung. Übrigens, es gibt einige Programme, die diesen Zeigerformalismus zu berechnen gestatten. Und auch entsprechende Simulationen. Und auf der Abbildung siehst du das typische Interferenzmuster mit den Intensitäten. Man kann erkennen, dass der Summenzeiger zwischen Null und Zwei variiert und zum Beispiel beim Abstand Null, natürlich Abstand Null von der optischen Achse, erwartungsgemäß ein Maximum liegt. Die weiteren Positionen der Maxima und Minima können bei bekanntem Spaltabstand und einer angenommenen Wellenlänge genauso berechnet werden, wie es auch beim Modell des Lichts, beim Wellenmodell des Lichts erfolgen kann. Das durchzuführen, würde aber an dieser Stelle zu weit führen. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir haben uns mit der Intensität von Licht beschäftigt und ein neues Modell, den Zeigerformalismus kennengelernt und haben auch die Hierarchie der Lichtmodelle gesehen, wo dieser Zeigerformalismus seinen Platz hat. Und dabei ging es insgesamt um die Intensitätsverhältnisse bei der Interferenz von Licht am Doppelspalt. Ja, das wäre es für heute. Falls du Fragen zu diesem Video hast, kannst du sie gerne stellen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem Video von Doktor Psi. Tschüss.

Intensität von Licht – Zeigerformalismus und Interferenz Übung

-

Beschreibe Zugehörigkeit und Hierarchie der Lichtmodelle in der Physik.

TippsDu hast bestimmt viele Experimente mit Licht gesehen und selbst durchgeführt. Welche Modelle hast du dabei jeweils zur Beschreibung und Erklärung benutzt?

LösungIn der Abbildung siehst du die einzelnen Modelle des Lichts und wie sie sich zueinander verhalten.

Das Lichtstrahlenmodell der geometrischen Optik ist ein Spezialfall der Wellenoptik. Mit ihm lassen sich zum Beispiel die Strahlengänge an Linsen erklären (Brechung) oder Licht- und Schattenfelder (Reflexion) konstruieren. Das Modell kann immer dann angewendet werden, wenn die Wellenlängen des Lichts verhältnismäßig klein gegenüber den Objekten sind, mit denen sie agieren.

Das Wellenmodell des Lichts beschreibt und erklärt über das Strahlenmodell hinausgehende Phänomene wie Interferenz, Beugung, Polarisation und die Farben von Licht. Zugrunde liegt dabei die Vorstellung, das Licht eine elektromagnetische Welle analog zu mechanischen Wellen ist, der unter anderem eine Wellenlänge $\lambda$ zugeordnet wird.

Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie wie Absorption können hingegen mit dem Teilchenmodell des Lichts erklärt werden. Licht als sogenannte Lichtquanten oder Photonen zu betrachten, diente unter anderem der Erklärung der Erscheinungen beim Photoeffekt. Dieses Modell existiert somit gleichberechtigt neben dem Wellenmodell des Lichts (Welle-Teilchen-Dualismus).

Der Zeigerformalismus ist eine übergeordnete abstrakte Beschreibung des Lichtes, der durch seine neue Darstellungsform auch die Intensitätsverteilungen von Licht vorhersagen kann.

-

Gib die drei Zeichenregeln für den Zeigerformalismus wieder.

TippsWo bewegen sich die Zeiger entlang?

Wie sind die Zeiger gestaltet?

Wie werden sie aufsummiert?

LösungBeugungserscheinungen von Licht können in der Physik beispielsweise mit Hilfe der Wellenoptik und dem Elementarwellenmodell von Huygens beschrieben und erklärt werden. Will man jedoch Aussagen über die Lichtintensitäten treffen, reicht die Beschreibung mit Hilfe der Wellenoptik nicht mehr aus. Dazu dient der Zeigerformalismus.

Im Zeigerformalismus werden zunächst denkbaren Lichtwege (eine repräsentative Auswahl davon) von der Quelle zum Empfänger eingezeichnet.

An den Beginn eines jeden Lichtweges wird ein Zeiger gleicher Ausrichtung gesetzt. Alle Zeiger besitzen darüber hinaus die gleiche Länge, weil alle denkbaren Lichtwege gleich wahrscheinlich sind. Dann werden die Zeiger im Uhrzeigersinn die Lichtwege entlang gerollt. Dabei ist die Zeigerlänge so gewählt, dass bei einer vollständigen Umdrehung ein Wegabschnitt in der Größe der verwendeten Wellenlänge $\lambda$ zurückgelegt wird.

Treffen die Zeiger mit ihren zumeist unterschiedlichen Ausrichtungen alle wieder am Empfänger zusammen, müssen sie nur noch aufsummiert werden. Da es sich bei den Zeigern um Vektoren handelt, erfolgt dies durch Vektoraddition. Als Ergebnis erhält man einen resultierenden Zeiger, dessen Länge im Quadrat ein Maß für die Intensität des Lichtes am Empfänger ist.

-

Analysiere die Vorgehensweise zur Intensitätsbestimmung von Licht hinter einem schmalen Spalt mit dem Zeigerformalismus.

TippsDie Zeiger werden an der Lichtquelle (z.B. einem Laser) eingezeichnet.

Am Empfänger (zum Beispiel einem Schirm) wird die Bewegung der Zeiger ausgewertet.

LösungVon einer Lichtquelle (wie einem Laser im gezeigten Beugungsversuch an einem schmalen Spalt) ausgehend werden zunächst alle möglichen Lichtwege eingezeichnet. In dieser Beschreibung sind dies insgesamt 20 Stück. (1) Jedem Lichtweg wird dann ein Zeiger konstanter Länge zugeordnet. (2) Diesen Zeiger dreht man nun gedanklich im Uhrzeigersinn entlang seines Lichtweges. Er rollt quasi diesen Weg entlang. Dabei ändert sich die Richtung des Zeigers ständig. Eine volle Umdrehung entspricht dabei der Wellenlänge des verwendeten Lichtes. (3) Hat man alle Zeiger bis zum Empfänger gedreht, kann man die Intensität an einer Stelle durch Vektoraddition aller eingetroffenen Zeiger bestimmen. (4) Der resultierende Vektor wird abschließend noch quadriert, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, an der Empfängerstelle ein Photon anzutreffen. (5)

-

Beurteile die Lage von Minima und Maxima am Dreifachspalt anhand der Zeigerdarstellungen.

TippsBei einem Hauptmaximum besitzt der resultierende Zeiger eine Länge von drei Pfeillängen.

Bei einem Nebenmaximum besitzt der resultierende Zeiger eine Länge von einer Pfeillänge.

Bei einem Minimum ist der resultierende Zeiger gleich Null.

Lösung(1) Hauptmaxima: Hier überlagert sich das Licht aller Spaltöffnungen konstruktiv. Das heißt, dass alle Zeiger parallel verlaufen und in die gleiche Richtung zeigen. Am Beispiel des Dreifachspaltes liegen die Zeiger alle hintereinander auf einer geraden Linie. Die Gesamtlänge des resultierenden Zeigers beträgt drei Zeigerlängen.

(2) Nebenmaxima: Hier überlagert sich das Licht von einigen Spaltöffnungen destruktiv, von anderen konstruktiv. Die Zeiger verlaufen zwar auch parallel, aber zeigen nicht alle in dieselbe Richtung. Beim Dreifachspalt löschen sich so zwei der drei Zeiger durch die entgegengesetzte Ausrichtung gegenseitig aus. Der resultierende Zeiger besitzt die Länge eines Zeigers.

(3) Minima: Hier überlagert sich das Licht von allen Spaltöffnungen destruktiv. Das bedeutet, dass beim Zusammenschieben aller Zeiger das Ende des ersten Zeigers mit der Spitze des letzten Zeigers zusammenfällt. Beim Dreifachspalt bilden die Zeiger ein Dreieck, die Resultierende ist Null.

-

Gib an, welche beiden Modelle des Lichtes mit dem Zeigerformalismus beschrieben werden können.

TippsWelche dieser Modelle werden im Bereich des Lichtes angewandt?

LösungDer Zeigerformalismus steht in der Hierarchie der Lichtmodelle über dem Wellenmodell des Lichtes und dem Teilchenmodell des Lichtes. Mit seiner Hilfe können die Intensitätsverteilungen von Beugungsbildern ermittelt werden.

Der Zeigerformalismus ist dabei jedoch kein neues Modell zur Erklärung der Natur des Lichtes, sondern eine neue Darstellungsform. Er selbst ist der Quantenelektrodynamik, die eine physikalische Theorie ist, unterzuordnen.

-

Berechne die Resultierende zweier Zeiger über die Rotationswinkel.

Tipps$\varphi=2\pi \cdot \frac {R} {\lambda}$

$x_{ges}=x_{Z1}+x_{Z2}=cos\varphi_1+cos\varphi_2$

$y_{ges}=y_{Z1}+y_{Z2}=sin\varphi_1+sin\varphi_2$

$Z_{ges}=\sqrt {x_{ges}^2+y_{ges}^2}$

LösungGegeben:

$R_1=150~nm$

$R_2=450~nm$

$\lambda=600~nm$

Gesucht:

$Z_{ges}$

Lösung:

(1) Bestimmung der Drehwinkel:

$\varphi_1=2\pi \cdot \frac {R_1} {\lambda}=2\pi \cdot \frac {150~nm} {600~nm}=\frac {\pi} {2}$

$\varphi_2=2\pi \cdot \frac {R_2} {\lambda}=2\pi \cdot \frac {450~nm} {600~nm}=\frac {3\pi} {2}$

(2) Bestimmung der Teilkomponenten:

$x_{ges}=x_{Z1}+x_{Z2}=cos\varphi_1+cos\varphi_2=cos(\frac {\pi} {2})+cos(\frac {3\pi} {2})=0+0=0$

$y_{ges}=y_{Z1}+y_{Z2}=sin\varphi_1+sin\varphi_2=sin(\frac {\pi} {2})+sin(\frac {3\pi} {2})=1-1=0$

(3) Bestimmung des Betrags der Resultierenden:

$Z_{ges}=\sqrt {x_{ges}^2+y_{ges}^2}=0$

Die Intensität auf dem Schirm ist Null, da die beiden Zeiger parallel verlaufen und in entgegengesetzte Richtungen zeigen.

9.803

sofaheld-Level

6.600

vorgefertigte

Vokabeln

7.796

Lernvideos

37.157

Übungen

32.594

Arbeitsblätter

24h

Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Schulstufen.

Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.

Testphase jederzeit online beenden

Beliebteste Themen in Physik

- Temperatur

- Schallgeschwindigkeit

- Dichte

- Drehmoment

- Transistor

- Lichtgeschwindigkeit

- Elektrische Schaltungen – Übungen

- Galileo Galilei

- Rollen- Und Flaschenzüge Physik

- Radioaktivität

- Aufgaben zur Durchschnittsgeschwindigkeit

- Lorentzkraft

- Beschleunigung

- Gravitation

- Ebbe und Flut

- Hookesches Gesetz Und Federkraft

- Elektrische Stromstärke

- Elektrischer Strom Wirkung

- Reihenschaltung

- Ohmsches Gesetz

- Freier Fall

- Kernkraftwerk

- Reflexionsgesetz: Ebener Spiegel – Übungen

- Was sind Atome

- Aggregatzustände

- Infrarot, Uv-Strahlung, Infrarot Uv Unterschied

- Isotope, Nuklide, Kernkräfte

- Transformator

- Lichtjahr

- Si-Einheiten

- Fata Morgana

- Gammastrahlung, Alphastrahlung, Betastrahlung

- Kohärenz Physik

- Mechanische Arbeit

- Schall

- Elektrische Leistung

- Dichte Luft

- Ottomotor Aufbau

- Kernfusion

- Trägheitsmoment

- Heliozentrisches Weltbild

- Energieerhaltungssatz Fadenpendel

- Linsen Physik

- Ortsfaktor

- Interferenz

- Diode und Photodiode

- Wärmeströmung (Konvektion)

- Schwarzes Loch

- Frequenz Wellenlänge

- Elektrische Energie

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

5 Minuten üben

5 Minuten üben

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Bereit für eine echte Prüfung?

Bereit für eine echte Prüfung?