Nervensysteme von Mensch und Tier

Der Mensch und auch alle anderen Wirbeltiere besitzen ein Zentralnervensystem, das aus vielen Millionen Nervenzellen besteht. Diese sind in Gehirn und Rückenmark konzentriert. Gliederfüßer weisen ein anderes Nervensystem auf, wie das sogenannte Strickleiternervensystem.

Jetzt mit Spaß die Noten verbessern

und sofort Zugriff auf alle Inhalte erhalten!

30 Tage kostenlos testenInhaltsverzeichnis zum Thema

Das Nervensystem

Für das Weiterleiten von Informationen innerhalb eines Organismus ist das Nervensystem zuständig. Die Wirbeltiere, zu denen auch wir Menschen gehören, besitzen ein Zentralnervensystem, kurz (ZNS). Es teilt sich in Gehirn und Rückenmark auf und besteht aus vielen Millionen Nervenzellen, die aufeinander abgestimmt Signale weiterleiten. Auf diese Weise werden im Körper alle möglichen Vorgänge gesteuert. Dass die Signale von Organen und Körperteilen überhaupt im ZNS ankommen, ermöglicht das periphere Nervensystem, kurz (PNS). Es zieht sich in kleinen Nervenbahnen durch unseren gesamten Körper und leitet alle erfassten Daten, wie die Stellung der Gliedmaßen oder die Körpertemperatur, an das ZNS zur Verarbeitung. Das periphere Nervensystem spaltet sich in das somatische und vegetative Nervensystem. Der somatische Teil leitet Informationen zur Steuerung der Gliedmaßen an die Muskeln oder auch Sinneseindrücke an das zentrale Nervensystem weiter. Das vegetative Nervensystem steht dagegen im engen Kontakt mit unseren Organen. Es steuert den Herzschlag oder die Funktion von Drüsen sowie die Verdauung.

Bau und Funktion des Gehirns

Das Gehirn ist Teil des Zentralen Nervensystems. Es ermöglicht uns Menschen komplexe Denkprozesse und ist an der Steuerung der meisten Funktionen unseres Körper beteiligt. Sinneseindrücke werden bei Tier und Mensch im Gehirn interpretiert und fast gleichzeitig die Entscheidung zur Reaktion getroffen. Unser Gedächtnis ist die Fähigkeit unseres Nervensystems, aufgenommene Informationen und Eindrücke zu kodieren, zu speichern und abzurufen. All diese Funktionen des Gehirns, sind in verschiedenen Hirnregionen verortet. Grob lässt es sich in Großhirn, Kleinhirn, Mittelhirn, Zwischenhirn und Nachhirn unterteilen.

Das Nachhirn ist das Reflexzentrum unseres Körpers. Es steuert unter anderem die Atmung, den Blutdruck und den Kreislauf. Das Kleinhirn, das sich nach hinten auswölbt, koordiniert sämtliche Bewegungsabläufe und steht mit dem Gleichgewichtsorgan in Verbindung. Das Mittelhirn ist eine Zentralstelle für viele Reflexe und ermöglichen unter anderem die Bewegungen unserer Augen, die Adaption und Akkomodation. Im Zwischenhirn befindet sich die Schaltstation der Nerven, die aus dem Körper zum Gehirn und vom Gehirn in den Körper führen. Es reguliert die Körpertemperatur, sowie verschiedene Gefühle wie Hunger, Durst oder Aggression. Das Großhirn ist der größte der fünf Hirnabschnitte. Es ermöglicht neben zahlreichen Empfindungen, das Erinnerungsvermögen, das Denken und das bewusste Handeln.

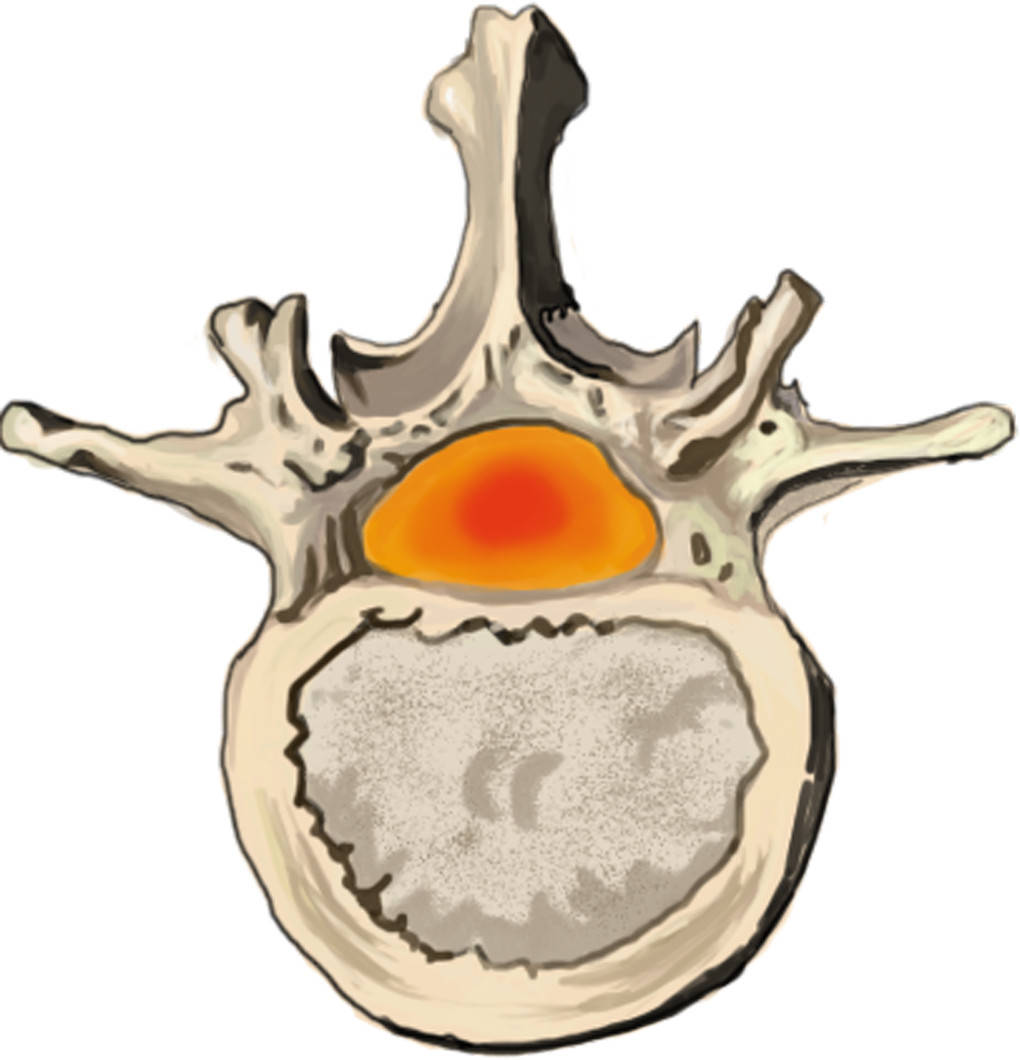

Das Rückenmark

Das Rückenmark liegt im Wirbelkanal der Wirbelsäule und ist des Zentralnervensystems. Durch Nervenfasern steht das Rückenmark mit allen Teilen des Körpers und mit dem Gehirn in Verbindung. Es leitet nicht nur Signale weiter, sondern interpretiert auch Reize. So werden Reflexe wie der Kniesehnenreflex direkt im Rückenmark ausgelöst, um eine schnellere Reaktion zu ermöglichen. Der Aufbau des Rückenmarks unterteilt sich in die graue und die weiße Substanz. Um diese Unterscheidung zu verstehen, muss man wissen, dass Nervenzellen aus einem Zellkörper und einem stark verlängerten Abschnitt, dem Axon, bestehen. Die graue Substanz im Inneren des Rückenmarks enthält nämlich hauptsächlich die Nervenkörper, in denen Signale entstehen. Weitergeleitet werden die Signale über die Axons. Sie liegen außen in der weißen Substanz des Rückenmarks.

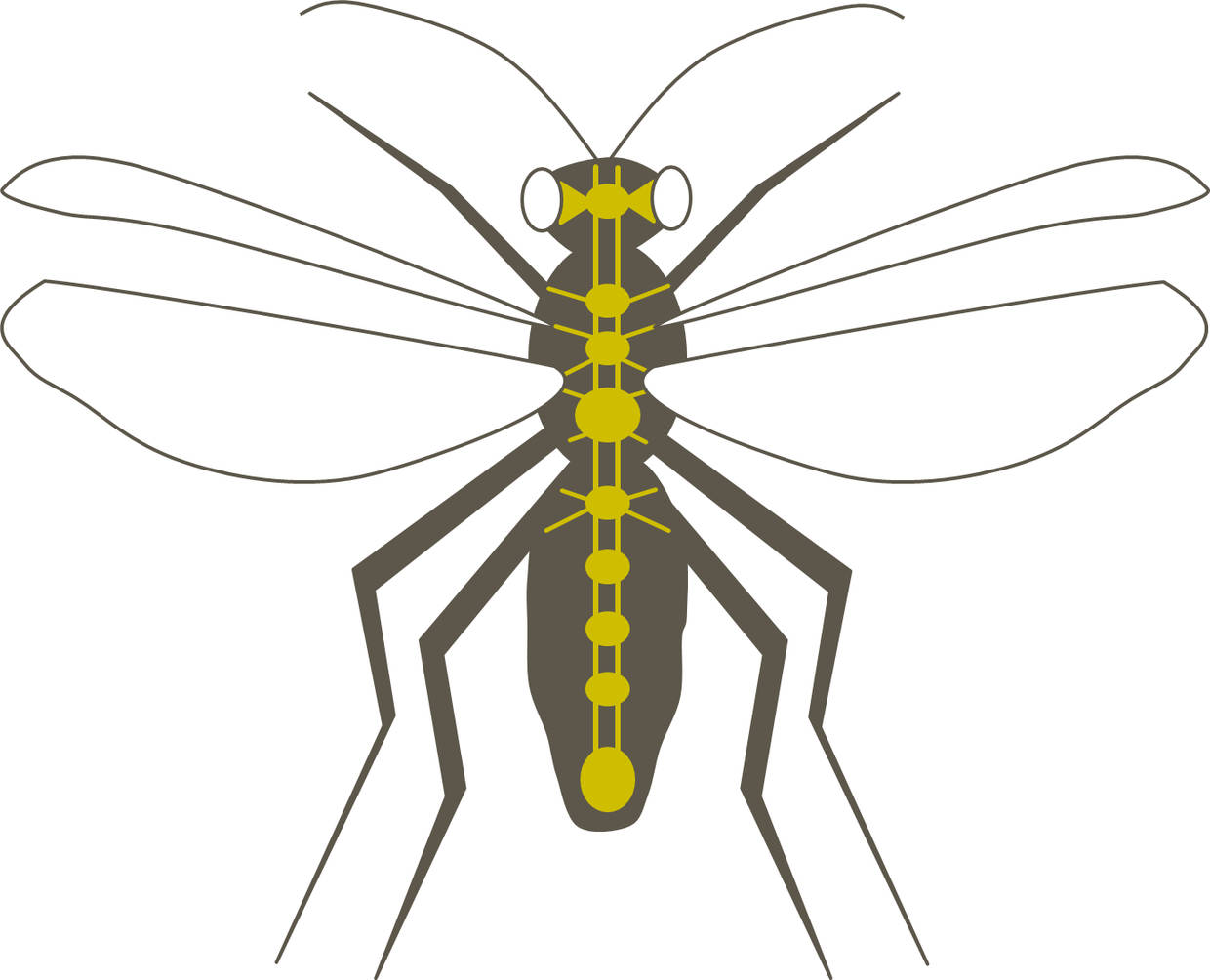

Das Nervensystem der Gliederfüßer

Gliederfüßer, wie Insekten oder Spinnentiere, besitzen kein differenziertes zentrales Nervensystem wie die Wirbeltiere. Der Aufbau ihres Nervensystems sieht aus wie eine Strickleiter. Das sogenannte Strickleiternervensystem besteht aus segmental angeordneten Ganglien. Es gibt zwei Hauptnervenstränge, die durch Querverbindungen miteinander verbunden sind. Im Kopfbereich befindet sich das Oberschlundganglion, der größte Nervenknoten bzw. das größte Ganglion, das die Funktionen des Gehirn, die Steuerung der Sinnesorgane und der Mundwerkzeuge übernimmt.

Alle Videos und Lerntexte zum Thema

Videos und Lerntexte zum Thema

Nervensysteme von Mensch und Tier (10 Videos, 4 Lerntexte)

Alle Arbeitsblätter zum Thema

Arbeitsblätter zum Thema

Nervensysteme von Mensch und Tier (9 Arbeitsblätter)

-

Das vegetative Nervensystem

PDF anzeigen

Das vegetative Nervensystem

PDF anzeigen -

Reflexe – unwillkürliche Reaktionen des Nervensystems auf einen Reiz

PDF anzeigen

Reflexe – unwillkürliche Reaktionen des Nervensystems auf einen Reiz

PDF anzeigen -

Gehirn – Bau und Funktion (Vertiefungswissen)

PDF anzeigen

Gehirn – Bau und Funktion (Vertiefungswissen)

PDF anzeigen -

Lernen und Gedächtnis

PDF anzeigen

Lernen und Gedächtnis

PDF anzeigen -

Bewegungskontrolle

PDF anzeigen

Bewegungskontrolle

PDF anzeigen -

Adaptation des Auges

PDF anzeigen

Adaptation des Auges

PDF anzeigen -

Sinnesorgane im Tierreich

PDF anzeigen

Sinnesorgane im Tierreich

PDF anzeigen -

Sinneswahrnehmung bei Tieren

PDF anzeigen

Sinneswahrnehmung bei Tieren

PDF anzeigen -

Die verschiedenen Nervensysteme der Lebewesen

PDF anzeigen

Die verschiedenen Nervensysteme der Lebewesen

PDF anzeigen

Beliebteste Themen in Biologie

- Was ist DNA

- Organe Mensch

- Meiose

- Pflanzenzelle

- Blüte Aufbau

- Feldmaus

- Chloroplasten

- Chlorophyll

- Rna

- Chromosomen

- Rudimentäre Organe

- Wirbeltiere Merkmale

- Mitose

- Seehund

- Modifikation

- Bäume Bestimmen

- Metamorphose

- Synapse

- Synapse Aufbau und Funktion

- Ökosystem

- Amöbe

- Blobfisch

- Phänotyp

- Endoplasmatisches Retikulum

- Karyogramm

- RGT Regel

- Biotop

- Eukaryoten

- Zellmembran

- Calvin-Zyklus

- Codesonne

- Fotosynthese

- Allel

- Ribosomen

- Golgi-Apparat

- Nukleotid

- Mitochondrien

- Genotyp

- Zellorganellen

- Phospholipide

- Vakuole

- Gliazellen

- Nahrungskette Und Nahrungsnetz

- Phagozytose

- Vesikel

- Biozönose

- tRNA

- Kompartimentierung

- Sympatrische Artbildung

- Transpiration