Fotosynthese und Chemosynthese - biochemische Grundlagen

Hier lernst du im Detail, welche Reaktionen in den Chloroplasten ablaufen und was die Voraussetzungen für die Fotosynthese sind.

Jetzt mit Spaß die Noten verbessern

und sofort Zugriff auf alle Inhalte erhalten!

30 Tage kostenlos testenInhaltsverzeichnis zum Thema

- Fotosynthese und Chemosynthese

- Chloroplasten – Ort der Fotosynthese

- Voraussetzungen für die Fotosynthese

- Lichtunabhängige und lichtabhängige Reaktion

Fotosynthese und Chemosynthese

Sicher hast du schon einiges über die Fotosynthese gehört. Sie zählt zu den wichtigsten Prozessen auf der Erde und war maßgeblich an der Entstehung der Erdatmosphäre beteiligt. Denn der gesamte Sauerstoff der Erdatmosphäre wird durch Fotosynthese gebildet. So ist die Fotosynthese Voraussetzung für alle Atmungsvorgänge der Organismen. Doch was macht die Fotosynthese eigentlich genau?

Als Fotosynthese wird der biologische Prozess bezeichnet, in dem die zur Fotosynthese fähigen Organismen anorganische Stoffe zu organischen Stoffen umwandeln. Diese Umwandlung kann mit einer Reaktionsgleichung veranschaulicht werden. Die Reaktion erfolgt mithilfe der Lichtenergie, die in chemische Energie umgewandelt wird.

Neben den fototrophen Lebewesen, welche Licht als Energiequelle nutzen, gibt es aber auch Organismen, die den Aufbau von organischen Stoffen aus anorganischen Stoffen ohne Licht erzeugen. Dieser Prozess wird als Chemosynthese bezeichnet. Chemoautotrophe Organismen kommen meist an lichtarmen Standorten vor, wie z.B. Bakterien in der Tiefsee oder in Böden. Ihnen dienen, wie die Bezeichnung wahrscheinlich vermuten lässt, chemische Substanzen als Energiequelle.

In beiden Prozessen wird die Energie unabhängig von anderen Organismen gewonnen. Sie erfolgt im Gegensatz zu der Energiegewinnung von uns Menschen, Tieren und Pilzen autotroph. Man spricht von Autotrophie.

Chloroplasten – Ort der Fotosynthese

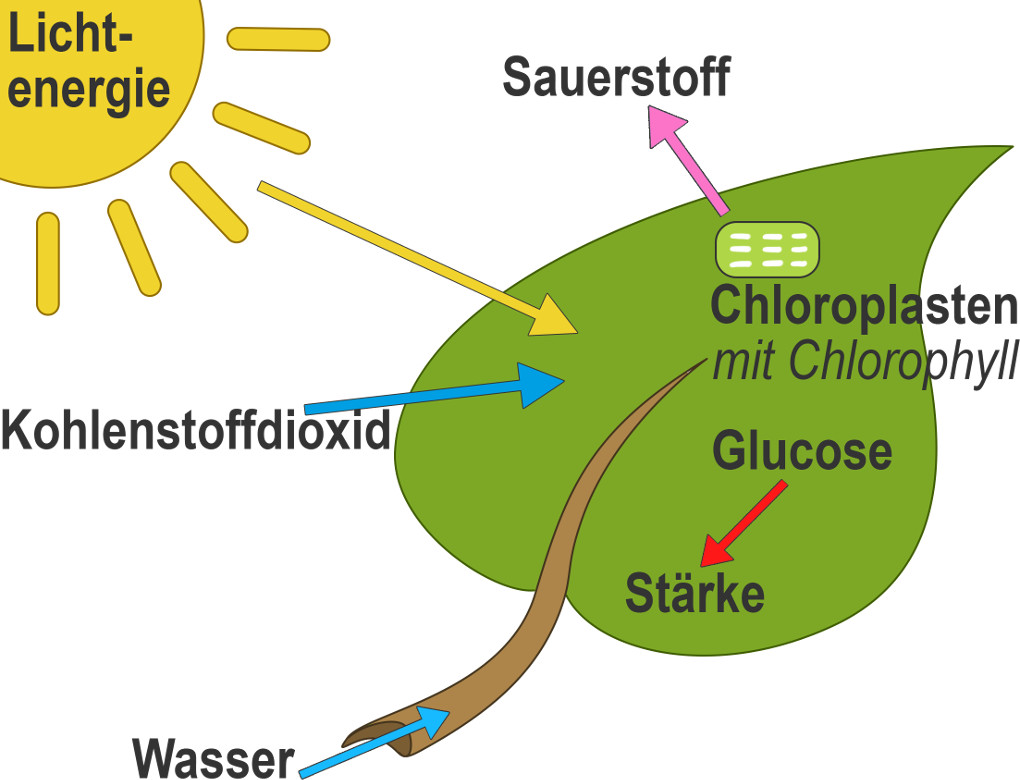

Fotosynthese findet in allen grünen Pflanzenteilen statt. Pflanzen und Grünalgen fangen dabei die Energie des Sonnenlichts ein und bilden mithilfe dieser Energie aus Wasser und Kohlenstoffdioxid den Zucker Glucose und Sauerstoff.

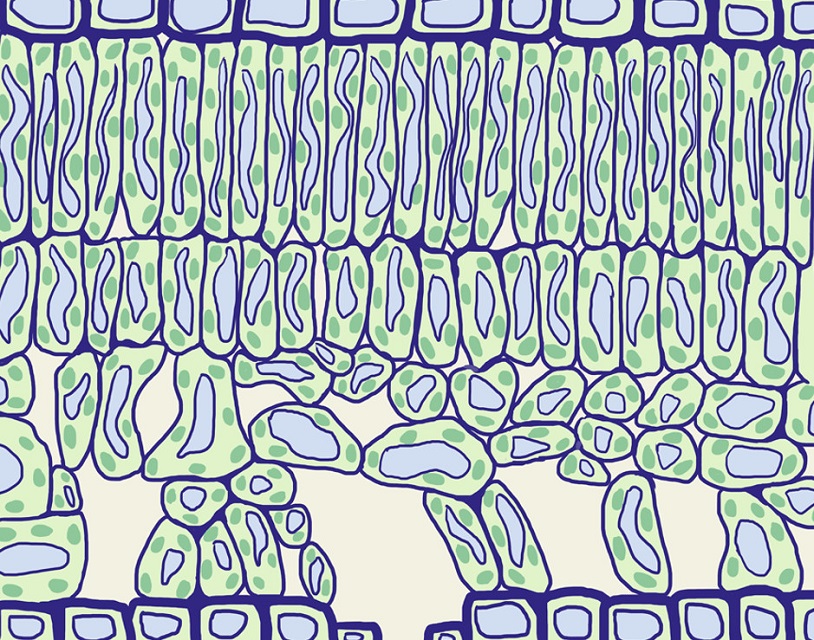

Für diesen Prozess sind Chloroplasten, Zellorganellen der Pflanzenzellen, notwendig. Sie befinden sich im Palisadengewebe der Pflanzenteile, also zum Beispiel in einem Blatt.

Die Chloroplasten sind von einer doppelten Membran umgeben, die das Innere des Chloroplasten, das Stroma, umhüllt. Die Thylakoidmembran durchzieht das Stroma. In ihr befinden sich die Fotosysteme der Chloroplasten, die viele Hundert Pigmentmoleküle – Carotinoide und Chlorophyll – beinhalten.

Durch diese Fotosysteme ist es der Pflanze erst möglich, Sonnenlicht aufzunehmen und die so gewonnene Energie für den Prozess der Fotosynthese zu nutzen.

Voraussetzungen für die Fotosynthese

Damit die Fotosynthese benötigt bestimmte Umweltvoraussetzungen, damit sie ablaufen kann. Die wichtigsten hast du bereits kennengelernt. Damit ein Organismus Fotosynthese betreiben kann, ist das Vorhandensein von Chloroplasten notwendig. Chloroplasten enthalten Chlorophyllmoleküle, die das Licht der Sonnenenergie absorbieren. Organismen, die keine Chloroplasten enthalten, sind nicht in der Lage Fotosynthese zu betreiben.

Weitere Voraussetzungen sind das Vorhandensein von Kohlenstoffdioxid, Wasser und Sonnenstrahlung. Die Fotosyntheserate kann zudem von der Temperatur beeinflusst werden.

Pflanzen in einem sehr heißen und sonnigen Klima betreiben eine andere Variante der Fotosynthese, die C4-Fotosynthese, welche ihnen das Überleben in diesen Regionen ermöglicht.

Lichtunabhängige und lichtabhängige Reaktion

Die Fotosynthese lässt sich in eine lichtabhängige und eine lichtunabhängige Reaktion gliedern.

Das Wesentliche der lichtabhängigen Reaktion der Fotosynthese ist die Umwandlung der Lichtenergie in chemische Energie. Die erzeugte Energie wird für die Spaltung von Wasser genutzt, wobei Wasserstoff und Sauerstoff entstehen. Zusätzlich wird die chemische Energie für die Bildung von ATP, dem Adenosintriphosphat, genutzt und steht dem Organismus in diesem Energieträger zur Verfügung. Der entstandene Sauerstoff wird an die Umwelt weitergegeben und kann von uns Menschen und anderen Lebewesen veratmet werden.

In der lichtunabhängigen Reaktion findet die Reduktion des Kohlenstoffdioxids zu Glucose statt. In dieser Phase werden also die organischen Stoffe gebildet. Als Energielieferant dient hier das ATP. Die Energie wird durch die Spaltung eines Phosphatmoleküls abgegeben.

Die Glucose wird in der Pflanze als Energielieferant verwertet. Dafür wird sie umgewandelt und dorthin transportiert, wo die Energie gebraucht oder gespeichert wird.

Alle Videos und Lerntexte zum Thema

Videos und Lerntexte zum Thema

Fotosynthese und Chemosynthese - biochemische Grundlagen (7 Videos, 3 Lerntexte)

Alle Arbeitsblätter zum Thema

Arbeitsblätter zum Thema

Fotosynthese und Chemosynthese - biochemische Grundlagen (6 Arbeitsblätter)

-

Fotosynthese – Erstellen und Ausgleichen der Reaktionsgleichung

PDF anzeigen

Fotosynthese – Erstellen und Ausgleichen der Reaktionsgleichung

PDF anzeigen -

Fotosynthese – Verwertung der Fotosyntheseprodukte in der Pflanze

PDF anzeigen

Fotosynthese – Verwertung der Fotosyntheseprodukte in der Pflanze

PDF anzeigen -

Fotosynthese – C4- und CAM-Pflanzen

PDF anzeigen

Fotosynthese – C4- und CAM-Pflanzen

PDF anzeigen -

Fotosynthese – Bedeutung und Lichtaufnahme der Pflanzen

PDF anzeigen

Fotosynthese – Bedeutung und Lichtaufnahme der Pflanzen

PDF anzeigen -

Fotosynthese – Energiegewinnung der lichtabhängigen Reaktion

PDF anzeigen

Fotosynthese – Energiegewinnung der lichtabhängigen Reaktion

PDF anzeigen -

Fotosynthese – Experimentelle Erforschung der Fotosynthesereaktion

PDF anzeigen

Fotosynthese – Experimentelle Erforschung der Fotosynthesereaktion

PDF anzeigen

Beliebteste Themen in Biologie

- Was ist DNA

- Organe Mensch

- Meiose

- Pflanzenzelle

- Blüte Aufbau

- Feldmaus

- Chloroplasten

- Chlorophyll

- Rna

- Chromosomen

- Rudimentäre Organe

- Wirbeltiere Merkmale

- Mitose

- Seehund

- Modifikation

- Bäume Bestimmen

- Metamorphose

- Synapse

- Synapse Aufbau und Funktion

- Ökosystem

- Amöbe

- Blobfisch

- Phänotyp

- Endoplasmatisches Retikulum

- Karyogramm

- RGT Regel

- Biotop

- Eukaryoten

- Zellmembran

- Calvin-Zyklus

- Codesonne

- Fotosynthese

- Allel

- Ribosomen

- Golgi-Apparat

- Nukleotid

- Mitochondrien

- Genotyp

- Zellorganellen

- Phospholipide

- Vakuole

- Gliazellen

- Nahrungskette Und Nahrungsnetz

- Phagozytose

- Vesikel

- Biozönose

- tRNA

- Kompartimentierung

- Sympatrische Artbildung

- Transpiration